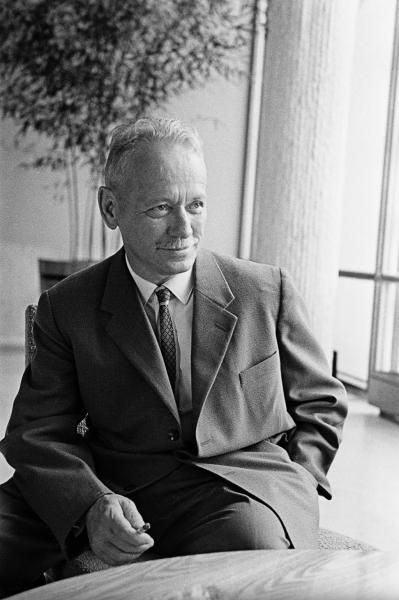

К юбилею! Казак по духу, гений по призванию: Шолохов, каким вы его не знали

Тайна происхождения писателя

Михаил Александрович Шолохов родился 24 мая 1905 года в хуторе Кружилин станицы Вёшенской — территории, ныне входящей в Ростовскую область. Его мать, Анастасия Даниловна Черникова, уроженка Черниговской губернии, работала горничной у помещицы Поповой, которая насильно выдала её замуж за казака Кузнецова. Не любя мужа, Анастасия вскоре ушла к Александру Михайловичу Шолохову — приказчику из Рязанской губернии, впоследствии заведующему заготовительной конторой Донпродкома.

В 1905 году у них родился сын, которого, по действующим тогда законам, записали как Кузнецов, так как развод мать получить не смогла. Михаил носил эту фамилию до семи лет. Только после смерти Кузнецова родители смогли обвенчаться, и мальчику официально присвоили фамилию отца — Шолохов.

Происхождение писателя остаётся предметом споров: существуют версии, что его настоящим отцом был не Александр Шолохов, а купец. Эти гипотезы подкрепляют разночтения в документах, где год рождения указан как 1903, а не 1905. Возможно, дата была изменена, чтобы скрыть внебрачное происхождение.

Несмотря на спорное происхождение, Шолохов вырос среди казаков, прекрасно знал их быт, язык и традиции. Хотя по крови он мог не принадлежать к казачеству, всю жизнь считал себя казаком по духу. Это ярко отразилось в его творчестве, особенно в «Тихом Доне», где с поразительной точностью переданы речь, обычаи и психология донского народа.

На волосок от гибели

С 15 лет Михаил Шолохов начал зарабатывать на жизнь — работал грузчиком, счетоводом, учителем, каменщиком и даже журналистом. В 14 он окончил четвёртый класс Вёшенской гимназии, а уже в 1920 году был назначен комиссаром продотряда. Во время одной из поездок с зерном обоз Шолохова оказался в плену у махновцев. По одной версии, его пощадили из-за юного возраста, по другой — обоз попросту заблудился и случайно оказался у самого Нестора Махно, который открыл дверь, когда Михаил постучался в хату. Силы были равны и два командира просто разъехались, каждый в свою сторону.

В 1922 году Шолохов стал налоговым инспектором в станице Букановской. Тогда же произошёл один из самых опасных эпизодов его жизни: он был арестован за получение взятки — жеребца от зажиточного казака — и приговорён к расстрелу. Писатель позже вспоминал:

«Два дня ждал смерти, а потом пришли и выпустили».

Спас юношу отец, предоставив поддельную метрику, где Михаилу значилось лишь 15 лет, а не почти 18. Это позволило переквалифицировать дело и заменить расстрел годом колонии для несовершеннолетних. Вероятно, свою роль сыграл и внесённый отцом крупный залог. Как Шолохову удалось избежать отбывания наказания и вскоре оказаться в Москве, остаётся до конца неясным.

А Дон чей?

Михаил Шолохов начал работу над романом «Тихий Дон» в 21 год, имея за плечами всего четыре класса гимназии. Такой юный возраст и скромное образование вызвали волну сомнений в авторстве. Особенно настораживало, что первые два тома были написаны всего за год, а их рукописи долгое время считались утерянными.

Сразу после публикации в 1928 году появились слухи: якобы текст был найден в полевой сумке белого офицера, расстрелянного большевиками, и Шолохов лишь присвоил себе чужое произведение. Другие приписывали авторство казачьему писателю Фёдору Крюкову, ссылаясь на возможную причастность к этому тестя Шолохова, Громославского. Он то ли выкрал, то ли получил на сохранение от Крюкова черновики романа. Однако историк Георгий Прийма опроверг эту версию: в то время, когда Крюков отступал с Белой армией, Громославский находился в заключении в Новочеркасске. Эта гипотеза выдвинута литературоведом Ириной Медведевой Томашевской в ее книге "Стремя "Тихого Дона". Обвинения в плагиате также поддержал Александр Солженицын.

Только в 1999 году была поставлена точка в многолетнем споре: были обнаружены рукописи первых двух томов романа, которые считались потерянными. В Институте русской литературы хранилось 137 страниц рукописей третьей и четвертой книг, написанных Шолоховым в зрелом возрасте, а вот первой и второй частей не было. Графологическая экспертиза и анализ стиля, проведённые РАН и МВД, подтвердили подлинность и авторство Шолохова. А в 2019 году статистический анализ текста окончательно доказал: «Тихий Дон» и «Донские рассказы» принадлежат одному и тому же писателю — Михаилу Шолохову.

Премия с одобрения Советов

Михаил Шолохов стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1965 году за роман «Тихий Дон». Однако путь к этой награде был долгим: впервые его номинировали ещё в 1949 году, но тогда премия досталась Уильяму Фолкнеру за роман «Шум и ярость». Всего Шолохов выдвигался 12 раз, в том числе в 1964 году, когда уступил Жан-Полю Сартру. В 50-х за него вступается советское правительство: власть не хотела, чтобы премию присудили Борису Пастернаку.

Михаил Шолохов — единственный советский писатель, который получил награду Нобелевского комитета с одобрения чиновников СССР. Интересно, что изначально советская власть настороженно относилась к «Тихому Дону», видя в финале сочувствие и симпатию белому движению. Тем не менее, судьбу романа решил лично Сталин, одобрив книгу, что и открыло Шолохову дорогу к международному признанию. В своей нобелевской речи он подчеркнул, что стремился прославить «нацию тружеников, строителей и героев».

Интересно, что в 2016 году после рассекречивания архивов Шведской академии стало известно о предложении разделить премию между Михаилом Шолоховым и Анной Ахматовой. Однако секретарь Нобелевского комитета Андерс Эстерлинг отклонил эту идею, заявив: «Их объединяет лишь язык, на котором они пишут — больше ничего».

Награждение сопровождалось скандалом: Шолохов не поклонился королю Швеции, грубо нарушив церемониальный протокол. До сих пор остается загадкой насколько осознанно писатель допустил такую ошибку. Одни объясняли это следованием советскому протоколу, другие — его личной позицией. Сам писатель, по воспоминаниям, якобы говорил: «Мы, казаки, ни перед кем не кланяемся... перед народом — да, а перед королём — нет».

По расчету и на всю жизнь

В 18 лет Михаил Шолохов сделал предложение Лидии, младшей дочери бывшего станичного атамана Петра Громославского. Однако отец двух дочерей настоял: «Бери Марию, и я сделаю из тебя человека». Михаила не смутило, что Мария была старше на четыре года — он согласился. Свадьба состоялась 11 января 1924 года, и с тех пор супруги не расставались на протяжении 60 лет. Незадолго до смерти, на годовщину свадьбы, Шолохов вручил жене букет и с теплотой сказал: «Вот, Маруся, прожили мы с тобой 60 лет и ни разу не развелись».

Последний автограф

В последние годы жизни Михаил Шолохов тяжело болел: перенёс два инсульта, страдал диабетом, а затем у него обнаружили рак гортани. Последний автограф он оставил врачу-реаниматологу из Москвы, сопровождавшему его в Вёшенскую. На надписи значилось: «Юрию Ивановичу с благодарностью за визит в Вёшенскую. М. Шолохов. 27.01.84 г.». Ночью 21 февраля 1984 года писатель ушёл из жизни. Похоронен он был в Вёшенской, на берегу родного Дона.

Память в веках

Именем Михаила Шолохова названы сорт сирени, астероид №2448, а также множество улиц и проспектов в разных городах России. В 2005 году, к столетию со дня рождения писателя, ЮНЕСКО объявила этот год Годом Шолохова. Юбилей широко отмечался как в России, так и за её пределами, объединив поклонников его творчества со всего мира.

Михаил Шолохов прожил жизнь, достойную романа. В его биографии соединились драматизм, величие казачьей души и литературный гений. Он прошёл путь от простого мальчишки из станицы до мирового классика, оставив после себя произведения, которые и сегодня трогают сердца. Его имя вписано в культурную историю не только России, но и всего человечества — как символ правды, силы и таланта.